【開催報告レポート】

大学DX推進研究会

~先進事例と最新ソリューションで大学DXの「次の一手」を支援~

10月6日に「大学DX推進研究会 ~事例・ソリューションから紐解く、次の一手~」を開催。

本研究会は、DXが喫緊の課題と認識されながらも、具体的な推進方法に課題を抱える全国の大学に向けて、政策動向、先進事例、最新ソリューションを提供し、その「次の一手」を強力に後押しすることを目的とするもの。

本研究会を通して、大学が抱える多くの課題解決を目指し、関係者が相互理解を深めて、共創を促進することで、より効果的なDX推進の実現を目指す。

不足するデジタル人材をどうするか? 文科省と大学・大学院の取り組み

最初の基調講演では、文部科学省 高等教育局専門教育課企画官の星 幹崇氏に登壇いただき、「DX人材育成に関する動向」をテーマに、DX推進人材の課題や数理・データサイエンス・AI教育を中心としたAI活用人材の育成動向などについて説明いただいた。

まず星氏は、日本のDX人材を取り巻く現状について分析した。

いま最も深刻な点は大学に進学する若年層の人口減少だ。かつて18歳人口は250万人もいたが、直近では106万人まで減少している。さらに、国の新たな答申では2040年に46万人まで減るという予測もある。そのような状況で我が国の知の総和を向上させるには、教育機関の「質」の向上、大学の「規模」の適正化、学びたいときに学べる「アクセス」の確保を目指すべきという。

また、人手だけでなくDX人材の不足も問題だ。

2030年には約55万人の先端IT人材が足りなくなると推計され、すでに世界のデジタル競争力は67ヵ国中で31位に転落。DX人材は量・質とともに不足し、DX推進の継続的な予算を確保する企業は諸外国と大差がないが、米国やドイツに水をあけられている。より深刻な点は、2040年にはAI・ロボット活用に従事する人材が326万人足りなくなると見込まれ、学歴の面では、大学・大学院の理系人材も100万人ほど足りなくなること。

このような課題の中で、文部科学省はデジタル人材を育成すべく、「AI戦略2019」を基に、全ての大学・高専生(約50万人)がリテラシーレベルを、半数の大学・高専生(約25万人)が応用基礎レベルを習得できるよう、教育体制の構築を進めている。また、デジタル田園都市国家構想に基づき、2026年度までに2360万人のデジタル人材育成を目指している。

▲「AI戦略2019」に則った、これまでの数理・データサイエンス・AI教育に係る主な動向

次に、星氏は「大学などにおけるデジタル人材育成の推進」について触れた。

文科省では、数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度を実施しており、直近8月時点ではリテラシーレベル認定592件(プラス選定32件)、応用基礎レベル認定366件(プラス選定25件)となっている。

また、デジタル・グリーンなどの成長分野を牽引する学部等への転換を行う大学・高専を支援するため、令和4年度補正予算で約3,000億円の「成長分野転換基金」を創設した。3回の公募を経て成長分野への学部等転換を153件、大学院を中心とした高度情報専門人材の確保を108件選定した。

さらに、我が国の教育における文理分断型の教育を脱却し、文系学部においてもAIやデータサイエンスをはじめ数学・物理などの素養を身に付ける教育改革を行う大学等を支援する事業について、令和8年度概算要求に盛り込んだという。

星氏は、大学DXや注目を浴びている生成AIの活用についても説明した。

今後の少子高齢化、社会・経済状況の変化を見据えれば、大学においては教育・研究に加え、大学事務・運営に関するDX化も求められているという。DX化においては、AIの活用も効果的だが、大学・高専における生成AIの活用にあたっては、一律に規制するのではなく、リテラシー教育を進めつつ、学生の創造性を引き出せるように活用していくべき、としている。

また、今春の通常国会で「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)」が成立した。文科省では国際指針に則り、イノベーション促進とリスク対応を両立し、人材育成も含めて最もAIを開発・活用しやすい国にしていく方針だ。

マンモス大学・法政大学のDP制定とカリキュラム設計による教育課題の解決

続いて事例講演として、法政大学 教育開発支援機構長の山本兼由教授に「法政大学で推進するDXの現状と課題、“実践知”の育みを高度に支援する法政DX」をテーマに、2024年に制定した法政大学ICT基本戦略に基づき推進中のDX—主に教育と研究に関わる全学的DXの取り組みについて紹介いただいた。

法政大学は、大学院など合わせて3万人超を有するマンモス大学で、DXを推進するために、さまざまなデジタル施策を講じてきた。特にこの数年間は限られた予算でやりくりしながら、デジタル投資も増やしてきた。同校では「法政大学ICT基本戦略」をベースに、教育・学習・生活空間、研究環境、事務現場を柱として、DXとその基盤、人材育成を推進中だ。

教学におけるDXを進めるうえで、同校ではカリキュラムを中心に設計し、学生のデータを集めている。カリキュラムが良くなければ、授業そのものも改善されないからだ。ただし、学部学科ごとに学ぶ内容が階層的だったり、自由度が高かったりするため、共通指針となる「大学ディプロマ・ポリシー(DP)」を2023年に設定した。これは法政大学のどのカリキュラムを修了しても、どんな能力を身に付けられるかということなどを明確にした。

これにより、単位数やGPAでの評価だけでなく、どんな能力を習得できる科目の成績が良いのか、第三の学習成果となる可視化が可能になる。同校の具体的なシステムは次の通り。

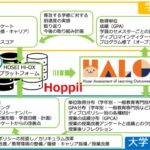

▲法政大学の教学DXの構成。デジタル情報ポータル「Hoppii」と学修成果可視化システム「Halo」を柱に構成。

まず、HOSEI Hi-DXプラットフォームを基盤とし、学生や教員に個別提供するデジタル情報ポータル「Hoppii(Hosei portal to pickup information)」を2020年に立ち上げ、ここで学習支援システム、システムリンク集、Web掲示板、メッセージ、スケジュール、時間割などを提示。さらに2023年に学修成果可視化システム「Halo(Hosei Assessment of Learning Outcomes)」もリリース。これは学生、教員、学部学科(カリキュラム主体)、保証人に教育学習履歴を提供するものだ。

Haloは、教育成果や教育活動の分析なども可能で、これらのデータから大学DPに対して授業や科目の影響を分析でき、データサイエンスやカーボンニュートラルといった新科目も全学部生へ共通して開講している。今後は「Tableau」などのツールを取り入れ、さまざまな観点からの高度教育活動の分析なども計画していくという。学生に学んでもらいたい共通項をデータベース化できたので、今後はそれをどう活用していくべきか、また特に私立大学として教育課題をベースにした解決を中心に進めていくという。

次に、研究DXに関してはまだこれからだが、同校では約8億円の外部資金を獲得しており、これらの資金を倫理観に基づいて使うためにDXを活用している。例として、オンデマンド研修のログや、研究費総合管理システムよる科研費の使い方、指定業者のWeb購買システム購入、出張手配管理システム(AIトラベル)などによる研究者の研究における事務処理の効率化を図っている。

▲出張管理手配システムの画面例。予算に応じて出張時のホテルなどを手配してくれる。

東北大学の全方位DXの推進と、大学DXアライアンスによる連携

事例講演の2つ目のセッションでは、東北大学 経営戦略本部企画室 主任経営企画スタッフの藤本 一之氏が招かれ、「東北大学における全方位DXの現在地」をテーマに発表が行われた。同大では業務DXを起点とし、教育・研究・経営までを対象とした現場主導の改革を展開することで、データ活用やAI導入による意思決定の高度化を実現。さらに全国連携型の「大学DXアライアンス」へと発展し、社会全体の変革にもつなげている。

そもそも同校は、2020年の新型コロナ危機から本格的にデジタル変革に取り組み、「大学コネクテッドユニバーシティ戦略」を策定することで、全方位DXを推進してきた。2024年の国際卓越研究大学認定を経て、研究第一・実学尊重・門戸開放という3つのコミットメントに基づいた体制強化計画を練り、世界と肩を並べるシステム改革を実施してきた。

DXを進めるにあたり、オール全学の関係者による独自ガバナンス体制を確立したという。理事・副学長をCDOに据え、事務機構長、DX統括が連携して各所と調整を図った。DXチームは学内から公募で集まった約60名で構成。メンバーはデジタルに長けていたわけではないが、課題意識の高い人が多かった。当初は働き場所フリーから始め、窓口DX(ChatBot)、教務事務DX(入試手続きオンライン化)、印鑑フリー(電子決済)、ローコードアプリによる業務スマート化、経営可視化、大学プロモーション、カスタマーリレーションシップなどを実現。

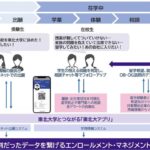

現在は、前出の全方位DXをさらに加速させ、研究・教育・社会との共創や大学経営を改革しているところだ。たとえば教育DXでは、入学前から在学中、卒業後までの学生のデータを収集し、横串を刺して個別最適化された支援と価値向上を一連のカスタマージャーニーで目指す。また、研究DXではマネージメントの高度化を推進。これは研究プロジェクトのライフサイクル全体に渡って研究データの収集から利用までを効率的かつ効果的に実施する手法だ。

▲東北大学の教育DX。データ活用によって、学生のカスタマージャーニーを創出する

研究データの管理やガバナンスの重要性が高まる一方で、それらが負担になると研究に専念できないため、デジタル活用による最小限の労力での実現を考えている。研究、人事・財務、外部論文など、あらゆるデータを元に統合されたデータから、カタログ生成、リポジトリを通じたオープンアクセスの加速、外部資金調達時の研究データ管理計画(DMP)作成といった施策により研究者の手間を抑えた。

▲東北大学の研究DX。研究に関わるデータマネジメントを実現し、研究者の負荷を軽減

次に、社会との共創DXでは、2025年春から学生・教員・職員が利用できる「東北大アプリ」をリリース。大学ポータルアプリとして、図書館の貸出しなど、あらゆる情報の窓口となる役割を果たす。今後、本アプリは卒業生や一般人にも開放していくという。

最後に、大学の経営と業務のDXだが、これまでの5年間はコロナでの緊急暫定的な対応という意味合いが強かったが、現在は生成AIが登場し、それを上手く業務に実装し、効率化を図れるようにした。

▲東北大学による社会との共創DX。デジタル技術とデータ活用によって社会との共創を進める

ただAI活用にはデータの品質や鮮度が求められる。全国の大学に先駆けてChatGPTを導入したり、Chatbotを内製化したりとDXをリードしてきた東北大学だが、今後は効率化だけでなく、データ活用(の価値創造)も重要になるという。同校は「DXを、ともに。」を合言葉に、全国の大学や企業、学生団体がゆるやかに繋がる共創コミュニティ「大学DXアライアンス」も提供し、その展開を図るという。

▲大学DXアライアンス。現在103の大学、1つの研究機関、2つの行政機関、39の企業など570名が参加。

大学におけるDXの予算確保と、即戦力となる人材育成をどうすべきか?

各セッション終了後、今回の登壇者を交えてディスカッションが行われた。

モデレーターは東武トップツアーズ株式会社 CDOで、元文部科学大臣政務官の村井宗明氏が担当。ここでは「大学DXの課題とその解決の方向性」「大学におけるDX人材育成と社会ニーズとのギャップ」という2テーマをベースに話が進められた。

―――――――

まず、大学DXの課題として「危機感のなさ」について議論された。

東北大学の藤本 一之氏は「まだ現状でもやっていけるので危機感が薄いように感じる」とする一方、同大では「人口減少のあおりを受け、職員の超過勤務や退職者が増え、働き方に影響が出ているため危機感を感じた」と説明。

文科省の星 幹崇氏は「多くの要因はあるが、危機感を共有するにはボトムアップだけでなく、トップが危機意識を持って発信しないと改革は進まない」と述べた。

次に、予算に限界のある本研究会の視聴者からは、DXの予算について質問が出た。

藤本氏は「コロナ禍の2020年は予算ゼロで、お金をかけていない」と発言。「これは既存のリソースを使ったからで、震災の経験からテレワーク体制を整備していたので、その投資効果が得られた。また無償の「G Suite for Education(現Google Workspace for Education)」に乗り換え、電子決済と印鑑フリーは既存の「Garoon(サイボウズ)」の機能を使った。以降は予算を振り替えながら、やりくりした」と語った。

一方、法政大学の山本兼由氏は「初期投資をしていない場合は、それなりにお金がかかると思う。我々は小規模だが、東北大学さんと同様に既に投資していた。インフラを統合したが、とはいえコロナ禍ではZoomやWebexを導入したので、それなりにコストも掛かった」という。

予算のない組織では、いかに予算を確保すべきかという悩みがある。

藤本氏は「予算が必要なことをちゃんと説明できるかどうかがすべて。経営的に必要ならば予算を確保するしかない。それを経営側が理解できればお金を出してくれる。事務系は特にお金を生み出さず、コストセンターになるため、いかに経費を圧縮して、付加価値を生み出せるか、事業戦略的な側面を打ち出すと良いだろう」とアドバイスした。

山本氏は「予算については、やはり危機感をいくら煽っても説得できない。そこで何を目標に自分たちが変化すべきかというロジックを作り、そのため予算が必要という方向に持っていく。なぜAIを導入すべきか、それで何ができるのかといったことだ。我々の場合、それが大学教育のためのDPだった」と当時を回想した。

―――――――

次に、「生成AI活用が課題になるなか、従来培ってきたデータの蓄積・統合を踏まえた今後の展望について」という質問が投げかけられた。

藤本氏は「AIエージェントによる評価や、共同研究時の信用担保などにAIを使い始めている。今後は業務関連データを網羅し、個別対応が可能なエージェントを作っていく」という。

山本氏は「データはこれから蓄積されていくだろうが、就職先のデータまでアウトプットできたら、学生がこういう勉強をすると、こんな業界に就職できるという分析も行えるかもしれない」と期待を寄せる。

文科省の星氏は「数理データサイエンス・AI教育を大学で学んだかどうかで就職傾向や就職後の状況に違いがあるかなど、効果分析できるようにしたい」と発言。

AI開発者として活躍するモデレーターの村井氏は「私は大学専用AIを開発しているが、コストを抑えるために共通テンプレートにして、学習データだけを個別に入れ替えるように工夫した。科研費申請も過去データを利用できる」と強調した。

―――――――

続いて村井氏は「DX人材の育成」についてテーマを移した。

村井氏は「大学の数理データサイエンス学部は理論中心で、データ・クレンジングやデータ・エンベディングといった現場実務は学ばないようだ。この課題を解決して欲しい」と訴えた。

星氏は「我々もAIの進展により、数理・データサイエンス・AI教育のモデルカリキュラム改定をおこなったが、それ以上の速さで技術革新が進んでいる。ただ、モデルカリキュラムを変えるには時間がかかる。大学と産業界が協力して、時代に沿った内容に変えていくことも必要である」と指摘。

山本氏は「民間にマッチしたDX人材の育成は、教授によって教え方も大きく変わるため、カリキュラムで対応することは一般的に難しいと思う。現状では専門性の高い学校や個人で習得するしかないが、社会と大学が連携できるバッファを作れると良いだろう」と答えた。

藤本氏は「大学は研究機関であり、現場で即役立つテクニックは教えられない現実もある。自分は文系だが、ITベンダーに就職後1ヵ月でプログラミングを学んだ。現場の実務は現場でなければ体得できない」と、企業教育スピードの経験を語った。

これを聞いた星氏は「発想力や想像力、論理構成力といったAIに代替されない能力を身につけることも大切になる。これは、文系・理系を問わず、身につけるべき能力であり、今後は『文系』『理系』という概念を変えていくべきではないか」と述べた。

最後に各人が討論についての所感を述べた。

藤本氏は「今の日本はユーザー組織においてデジタルに対する評価が低く、デジタル人材はベンダー側にあればよいものとの認識が強い。このことは大学でも同じで、情報系職員は本流ではない、と捉えられがちな気がする。これは日本のIT人材がベンダーに偏在し、ユーザー企業に少ないことに起因しているからだ。このような環境において、大学職員自らデジタル人材として課題解決を推し進めることが難しい場合は、ぜひ我々の大学DXアライアンスのようなネットワークに参加し、知恵や経験を共有して仲間を増やし、前進していって欲しい」と語った。

山本氏は「現場では専門外の人がDXにチャレンジして成功を収めるケースもある。法政大学では多くの方々がDX推進に向けて挑戦してきたので、何かご不明な点があれば問い合わせ頂きたい」と聴衆に呼び掛けた。

星氏は「社会の在り様が変化する中で、大学・企業・国それぞれが大きな変化を求められている。これからは各セクターの枠を超えていかなければ上手くいかないだろう。それぞれが対話しながら日本の活力を維持するために、DXアライアンスのような連携を行ってより良い社会を目指していかねばならない。その方向性を定めていくのが我々の責務だと思う」と国の役割を述べた。

最後に村井氏は「ぜひ大学関係者の皆さんは実学を進めて、民間企業に採用されやすいDX人材を輩出して欲しい。学内で学生にシステムを開発させるという方法もある」とまとめた。

(取材・文 井上猛雄)