開催報告 ODS第9回研究会(前編)

「現場職員自ら業務改善に挑戦、ローコードツールによる自治体DXの成功事例と課題」

一般社団法人SDGsデジタル社会推進機構(Organization of SDGs Digital Society、略称:ODS)は10月21日、第9回研究会「公共事業向けデジタルソリューションを活用した 自治体業務改革 ~行政業務の課題を職員自らデジタルで解決~」をオンラインとリアルのハイブリッドで開催しました。前編では課題提起としてご登壇いただいた武蔵大学社会学部メディア社会学科教授の庄司昌彦氏による「自治体DX推進の観点から考える行政業務のデジタル化への期待」と、それを踏まえた兵庫県神戸市、石川県珠洲市の2つの事例について講演いただいたものをご紹介します。

「自治体DX推進の観点から考える行政業務のデジタル化への期待」

「自治体DX推進の観点から考える行政業務のデジタル化への期待」

武蔵大学社会学部メディア社会学科教授

庄司 昌彦 様

最初に自治体DXの課題提起として、総務省の「自治体DX推進手順書」の座長を務め、その取りまとめに携わった武蔵大学 社会学部 メディア社会学科 教授の庄司昌彦氏が、「自治体DX推進の観点から考える行政業務のデジタル化への期待」について語った。

最初に自治体DXの課題提起として、総務省の「自治体DX推進手順書」の座長を務め、その取りまとめに携わった武蔵大学 社会学部 メディア社会学科 教授の庄司昌彦氏が、「自治体DX推進の観点から考える行政業務のデジタル化への期待」について語った。

行政DXのリスクは「逆にDXを進めないこと」。現場職員が考えて改革を!

DXの定義について、経産省では「ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化、風土を変革するもの」としている。従来の考え方を変えて、企業内部から変革することで、人々の生活をデジタルで改革していくことがDXの本質だという。いずれにしてもDXを語るとき、「トランスフォーメーション」、すなわちドラスティックな変革が大切だと言われている。

総務省の情報通信白書では、不動産業界のDXとして、開発と営業の文化を融合させて社内体制を変えた事例が紹介されている。この企業では、営業が気づいた顧客ニーズや問題点をもとに、エンジニアがサービスを迅速に立ち上げているという。問題を発見したら、その解決策を考え、サービスを短期間でつくり、試行錯誤しながら改善サイクルを回している。実際にデータを測定し、学習して、アイデアを出し、高速でプロトタイプを作るというIT企業の開発手法を実践しており、それがデジタル化された組織のアプローチともいえる。

庄司氏は「一方で、行政は決められた方法を安定的に守り続けるアプローチを取っていますが、そこにアジャイル開発やリーン・スタートアップのようなサイクルを取り入れることが、DXを進めるうえで大切だと思います」と語る。

また、銀行も以前は午後に窓口が閉まると利用できなかったが、ATMができたり、PCやスマートフォンで顧客がサービスを受けられるようになったりと、従来の窓口業務が大きく変化した。これにより窓口にゆとりができ、丁寧な対応もできるようになった。

同氏は、銀行と行政を比べながら「行政のほうは、まだ開いている時間に住民に来て下さいということが多いと思います。しかし銀行のようにDXを進めることで、デジタルを利用できる人には便利に使ってもらい、その利用が難しい人には窓口で手厚く対応できるようにします。このような考え方が行政にも必要でしょう」と指摘する。

DXの取り組みは、現場の仕事の仕方に直接関わるものであり、国の手順書に従うというよりも、それぞれの現場で自ら改革を考えることが大切だ。行政の現場ではデジタル化を進めると逆に仕事が増えてしまうと見る向きもあるかもしれない。

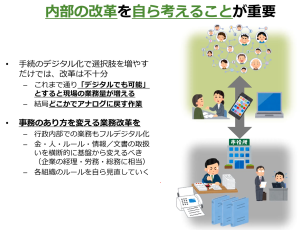

しかし庄司氏は「仕事が増える原因は、住民サービスだけをデジタル化し、内部の業務はそのまま紙で取りまわしたり、保存していたりするからだと思います。したがってアプリ云々ではなく、内部の業務を各現場で考えて改善していくことが重要です」と力説する【図1】。

【図1】外向けの行政サービスだけのデジタル化でなく、行政内部の業務を見直して改革し、

デジタル化で効率が良くなるように、各現場で考えて改善していくことが重要だ。

そのためIT人材は先端技術を知る人よりも、現在の課題を発見して、新しいアプローチを発案できる人が求められる。また最近では、マイナンバーカードに保険証の機能を付与するなど、国の方針に対しての批判も出ているが、行政が信頼されるためには、高度な技術やルールについてしっかりと説明できるコミュニケーションが最も求められるところだ。

「行政DXのリスクは、逆にDXを進めないことによるリスクだと思います。昭和のアナログ的な働き方のままでは、少子高齢化で人口が減るなかで働き手を確保できなくなります。ただスケジュールありきで進むと、品質の低いものができてしまいます。点ではなく、全体で改革を進めることも重要です」と庄司氏。

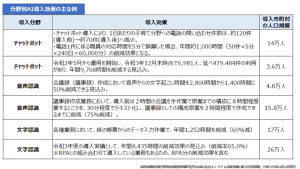

すでに行政DXの事例も多くあり、地域の人口規模によらず導入効果も表れている。AIを活用したチャットボットや音声認識、文字認識などの技術により、9000時間以上の効果を出した自治体や、RPAの導入により2000時間も業務時間を減らせた自治体も登場している【図2】。

【図2】AIを活用したチャットボットや音声認識、文字認識などの技術、

RPA などによって成功した行政DXの事例一覧。地域の人口規模によらず導入効果が表れている。

実際に都庁でも、はんこレス(電子決済)やペーパレス、FAXレス、キャッシュレス化が進み、組織文化も変わってきているようだ。また北海道の音更町では、スマホやタブレットの模擬画面で「オンライン手続き体験」を何度も気軽に試せる行政サービスを提供している。

庄司氏は「よくデジタルは人には冷たいと言われます。そこでデジタルに取り組むと同時に、従来の方法をシンプル、かつ人に優しくできるようなアプローチを模索することも大切でしょう」と、音更町の事例を挙げ、もう1つの大事な課題を提起した。

「デジタルソリューションを活用したシステム内製化への挑戦」

「デジタルソリューションを活用したシステム内製化への挑戦」

神戸市 企画調整局 デジタル戦略部 ICT業務改革担当

谷 紘一郎 様

続いて、神戸市と珠洲市(石川県)による行政DXの取り組みが紹介された。両自治体はサイボウズの「kintone」を導入してDXを推進中だ。kintoneは、Excel程度の知識があれば、ノンプログラミングで業務アプリを開発できる便利なツールだ。散在する情報を統合し、独自の業務環境を作れるようになる。

続いて、神戸市と珠洲市(石川県)による行政DXの取り組みが紹介された。両自治体はサイボウズの「kintone」を導入してDXを推進中だ。kintoneは、Excel程度の知識があれば、ノンプログラミングで業務アプリを開発できる便利なツールだ。散在する情報を統合し、独自の業務環境を作れるようになる。

1400名超のkintoneユーザーが、400本以上のアプリを使う神戸市役所

まず神戸市 企画調整局 デジタル戦略部の谷 紘一郎氏が「デジタルソリューションを活用したシステム内製化への挑戦」をテーマに、公用車の運転日報のデジタル化や、全庁へのデジタルソリューション展開などについて報告した。同氏は、市役所に入庁後、1年ほどサイボウズに研修で派遣され、kintoneの営業を行った経験もある。その後、神戸市に復帰し、企画調整局のデジタル戦略部でITツールを活用した業務支援で活躍している。

2018年からkintoneを使い始めた神戸市だが、当初は下水処理場の担当者より設備点検業務の改善相談を受け、同市のICT業務専門官からノーコードツールのkintoneを勧められて導入することになったという。地方自治体でも、かなりkintoneが使える肌感触があったので、職員に幅広く啓蒙し、全庁への展開を図った。

次に保健課の歯科健康教育事業の業務において、kintoneアプリを開発。従来まではFax・電話・メールで調整していた歯科衛生士の出務シフトを、自分のスマホのフォーム上から入力できる仕組みにしたことで、職員の負担も大幅に減った。専用サイトから出務予定を確認でき、転記のダブルチェックや送付確認の手間もなくなったそうだ。

谷氏は「ほかにもイベントなどで全庁内向けに成功事例を積極的に発信して、業務改善をアピールしました。サイボウズとも事業連携協定を締結し、研修会を通じて業務改革のキーマンとなる人材を育成していった結果、1400以上のアカウントとなり、400本以上のkintoneアプリが使われるようになりました」と全庁展開の成果を説明した。

神戸市で利用される代表的な3つのkintoneアプリの事例と効果とは?

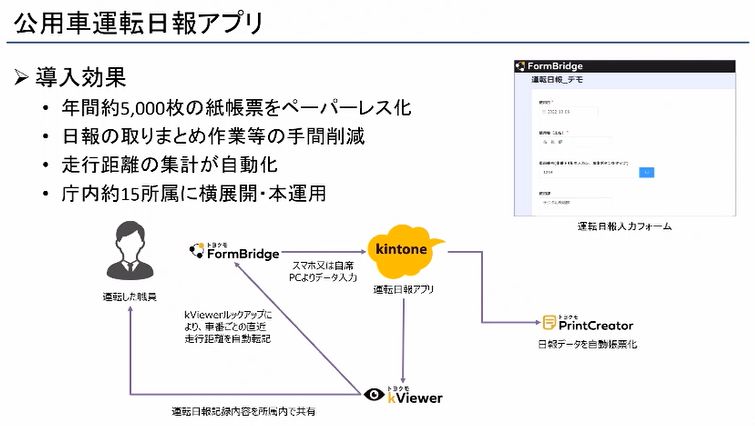

谷氏は、kintoneのプラグイン機能拡張・連携サービスを利用して開発した代表的なkintoneアプリも紹介した。たとえば、これまで数十台の公用車の運転日報を紙に書き、Excelで転記・集計するという無駄な作業をしていたが、Webアプリと連携サービスで一括で処理できるようにした【図3】。

【図3】公用車の運転日報を紙に書き、Excelで入力・集計していたが、kintoneと連携サービスでWebアプリ化し、スマホで入力が可能になった。日報データも連携サービスで自動帳票化。

谷氏は「これにより年間5000枚の紙帳票をなくし、走行距離集計の自動化にも成功しました。業務を効率化できたため、このアプリを15の他部署にも横展開しています」と語る。

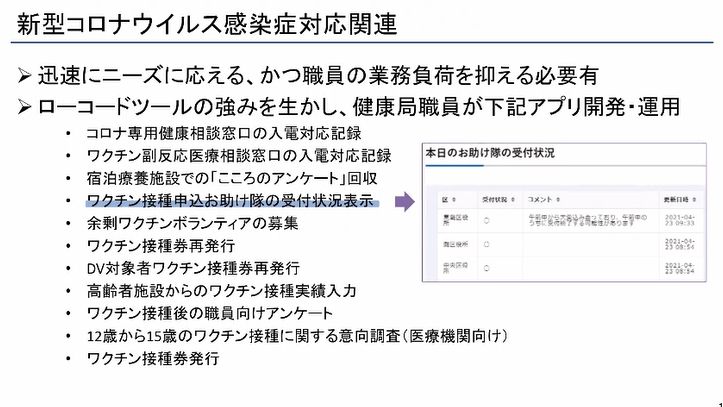

また福祉サービスなどの事業所情報を一元管理できるマスターアプリなども開発した。通報、事故、届出といった情報アプリを職員自身が作り、マスターアプリと紐づけて活用中だ。脱Excel化、散在した情報の統合メリットを享受しているという。時節柄の事例では、新型コロナ対策に関わる関連業務の負担を抑えるために、感染者の情報を管理する「コロナ患者情報管理アプリ」をはじめとして、健康局の職員とデジタル戦略部職員が連携して内製して運用中を行っている【図4】。

【図4】感染者の情報を一元管理する「コロナ患者情報管理アプリ」。kintoneを利用し、

さまざまなカスタマイズを加えて、最終的にかなり大規模なシステムに発展している。

これまではExcelやPDFなどの情報が散在していたが、関連情報をkintoneで集約し、感染者の日々の記録などを管理。また「FormBridge」という連携サービスを使いながら、市民や医療機関向けの入力フォームをつくり、データをkintone側に集めて連携していく構成にした。

谷氏は「これにより概ねkintoneで本庁と区の情報共有ができるようになり、データの検索性も向上しました。新規感染者が拡大するなかで、ノーコードツールによって短納期でアプリをリリースでき、他の職員にもkintoneのメリットを認識してもらえて、利用が広がったことも良かった点です」と振り返った。

kintoneを使い倒して分かった課題とDX実現に向けた自治体の心構え

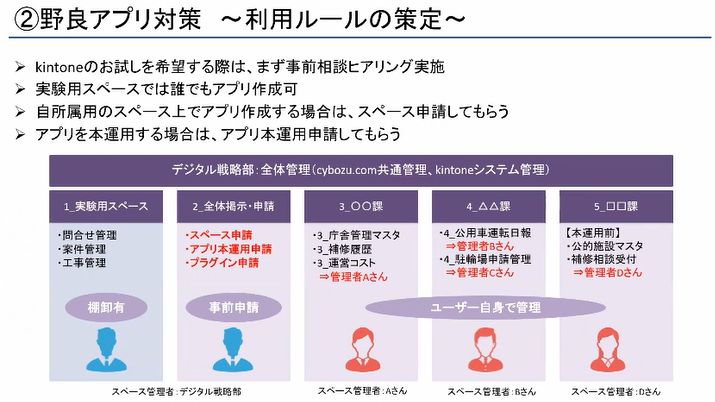

ただし、kintoneを利用したことで新たな課題も見えてきた。たとえば全庁展開する際のガバナンスや、機密性の高い情報を取り扱うためのセキュリティ対策も必要だ。内製化すると野良アプリが散乱し、管理者が分からなくなり、テスト版か正規版か区別がつかなくなる。ユーザーが増えるにつれて問い合わせも増加するので、その対応も求められる。

谷氏は「すべての業務をkintoneで内製化すべきかというと、個人的には必ずしもそう思いません。一般職員が既存業務を抱えるなかでアプリを開発すると、どうしても担当者に負担が掛かります。またシステムが拡大し、kintoneでは難しい機能をカスタマイズすることになれば、対応できる人材リソースも足りなくなります。そこでシステムが複雑になるときは外注すべきでしょう。実際に複雑なシステムとなったコロナ患者情報管理アプリは、地元ベンダーに開発保守業務を委託しました」とアドバイスした。

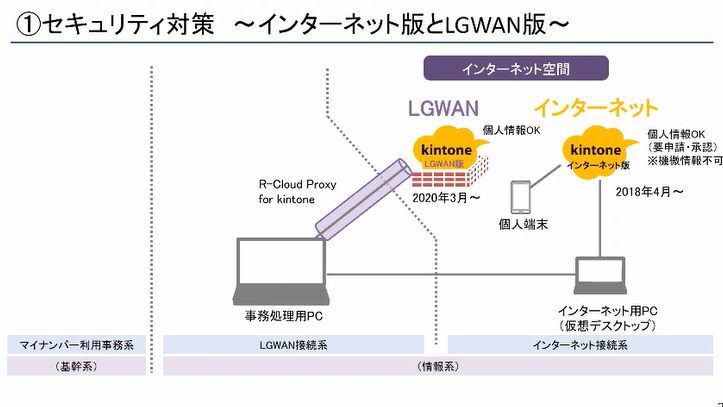

またセキュリティに関しては、神戸市ではkintoneをLGWANの中で利用できる「R-Cloud Proxy for kintone」というサービスを使い、ここで機密性の高い情報を取り扱っている。それ以外は、通常のインターネット版のkintoneを使っているそうだ。つまり、扱う情報によって環境と運用を切り分けているわけだ【図5】。

【図5】神戸市では、セキュリティ面を考慮し、情報の機密性によって、kintoneを使うネットワークを分けている。特に重要な情報については、行政専用で限定利用される LGWAN環境を使う。

また野良アプリ対策は、利用ルールを決めて、kintoneのIDの払い出しの申請時に事前相談ヒアリングを行っているという。審査をパスしたら実験スペースでアプリを作成できるようにして、本番運用する際はしっかり申請してもらう【図6】。問い合わせ対策も、ナレッジを共有できる仕組みをつくり解決を図っている。理想的にはユーザー同士で自己解決できる風土が重要だ。

【図6】市職員の誰でも kintoneを利用できるわけではなく、ヒアリングを実施してパスしたうえで、

IDを付与する。また本番アプリの運用も申請が必要になる。

kintoneについては、脱ペーパー・FAX、脱Excel、情報分散において特に効果が出やすい。神戸市ではkintoneだけでなく、「e-KOBE」といった他サービスも利用しながら、それぞれのメリットを発揮できるように運用しているそうだ。

「我々の目指すところはあくまでDXであり、kintoneは業務デジタル化の便利なツールと考えています。DX実現で大事な点は、前段階で業務の見直しや棚卸をして共通の課題を認識すること。その課題解決のためにkintoneが使えるということです。業務をデジタル化したうえでデータを活用し、さらに業務効率につなげていくという視点が求められます」とまとめた。

「デジタル化による業務改革取組事例」

「デジタル化による業務改革取組事例」

石川県珠洲市 副市長

金田 直之 様

石川県珠洲市は能登半島の最北端に位置するが、3年ごとに開催される「奥能登国際芸術祭」において、市職員がkintoneを活用してスムーズなイベント運営を実現させた。デジタル化による業務改革の事例と効果について、同市 副市長の金田直之氏が紹介した。

石川県珠洲市は能登半島の最北端に位置するが、3年ごとに開催される「奥能登国際芸術祭」において、市職員がkintoneを活用してスムーズなイベント運営を実現させた。デジタル化による業務改革の事例と効果について、同市 副市長の金田直之氏が紹介した。

能登半島の最北端の珠洲市がkintoneを使い始めた理由(わけ)

珠洲市は、東京23区の1/3ほどのエリアに約1万3000名が住んでいる。年々人口は減少し、いまは半分超が65歳以上の高齢者になっている。過疎地域であるため、市の職員も業務を兼務しながら、何とかやりくりしている状況だ。そのような苦境から脱却するために、新たな街づくりに力を入れてきたという。

2011年に佐渡市とともに能登の里山里海が初めて「世界農業遺産」(GIAHS)に認定された。また2017年より新たな地域創成モデルと交流人口の増加などを目的に「能登国際芸術祭」を開催し、市の経済効果において一定の成果を上げている。さらに2018年には全国29都市から珠洲市が「SDGs未来都市」に選ばれて「能登SDGsラボ」も創設した。

金田氏は「これら3つの施策を掛け合わせながら、消滅都市から持続可能な自治体への模索を続けています。そもそも我々がkitnoneを使い始めたのは、能登SDGsラボ主催のキックオフ・シンポジウムで、石川県出身のサイボウズの方に講演を依頼したことがご縁になりました。そこから第二回の能登国際芸術祭で、kintoneを利用したアプリを開発することになったのです」とkitnone導入の経緯を語る。

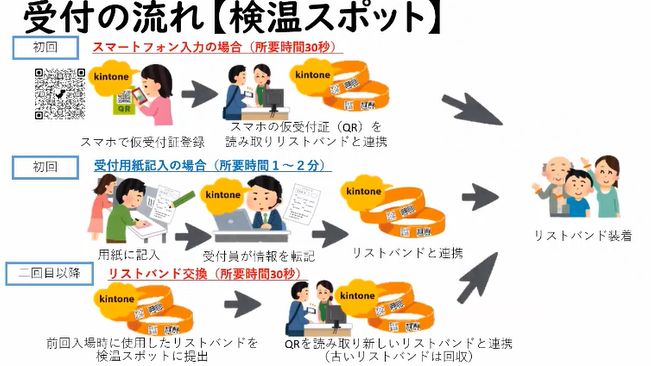

ただ一昨年はコロナのために延期され、昨年もコロナが蔓延したため開催が延びて10月以降からフルオープンとなった。もちろんコロナ禍での開催となるため、さまざまな仕組みと対策が求められた。kintoneでアプリを開発し、来場者の腕にリストバンドを付け、そのQRコードを読み取って情報を管理した。万一、コロナ感染者が出ても、来場者がどこを巡ったのか、その人を特定できるようにした。もちろん当初の目的だった来場者の実数や、リアルタイムの動向把握、キャッシュレス化の促進なども視野にいれた。

芸術祭では、市内46ヵ所にアート作品が置かれているが、作品の多い5ヵ所に検温スポットを設置し、そこでリストバンドを配布して来場者のスマホとQRコードで連動させた【図7】。ただし高齢者はスマートフォンを持っていない人も多いため、紙媒体での受付体勢も準備したという。またコストの掛からない簡易的なデジタル・パスポートも導入した。

【図7】来場者の受付の流れと仕組み。来場者は検温スポットで自身のスマホから仮登録を行い、

リストバンドを受け取る。そのQRコードを読み取り、来場者の情報を集計していく。

金田氏は「これにより誰がいつどんな作品を閲覧したのか、正確を情報に集められるようになりました。従来は紙で″正″の字を書いて人数を集計し、それらをExcelで手入力していたので、集計結果が分かるまでに時間が掛かっていました。デジタル化によりリアルタイム集計ができ、結果も視覚的に捉えられるようになりました」とシステムとアプリの効果を評価する。

移住者の効果測定も! 芸術祭の前後5年間で135名から269名と約2倍に!

この仕組みにより、実際の正確な来場者が4万8973人で、そのうち約6割が女性、年代は各世代がほぼ均等、地元来場者は17%、県内来場者は67%となったことも分かった。また1日の時間ごとのトレンドから、来場者が昼過ぎから集中することも判明した【図8】。

【図8】来場者のデータを見やすいグラフで表示して、

1日の時間帯の来場トレンドがリアルタイムで把握できるようになった。

前回の芸術祭と比べると、県外の鑑賞者が減少し、北陸地方からの来訪者は横ばいという結果が出た。同市では、これらの数字をベースとして、市内の経済効果が4億2600万円、全波及効果が4億600万円という正確な数字をはじき出した。

「この芸術祭は単なるイベントではなく、最終的に移住者を増やすことを目的にしているため、その効果測定も行いました。移住者数は、芸術祭の前後5年間で135名から269名と約2倍に増えました。移住者が会社を設立することもあり、その流れでIターン者が就職するという嬉しい効果も表れています」と金田氏【図9】。

【図9】 芸術祭以降の5年間で、移住者が135名から269名と約2倍に増えました。

明らかに毎年の移住者が増えていることが分かる。

珠洲市は、芸術祭を通じた開発したシステムで多くの成果が得られたが、今後は市内の総合防災訓練や除雪対応などの情報収集にもkintoneを活用していくとのこと。同市は過疎自治体だからこそ、持続可能性を目指して、デジタル化の仕組みを推進していく構えだ。

今回の2つの事例は、人口規模も異なり、行政が解決すべき課題も違うが、業務の効率化という点では共通している。いずれも職員が自ら創意工夫してデジタルソリューションを活用し、成果を発揮しているため、いま業務改革を模索している多くの自治体の参考になるだろう。